Видыправонарушений. Правонарушенияпо степени общественной опасности(вредности) подразделяются на преступленияи проступки. Преступления -виновно совершённые общественно опасныедеяния и запрещённые уголовным закономпод угрозой наказания.

В чем отличие преступления от проступка?

Видыправонарушений. Правонарушенияпо степени общественной опасности(вредности) подразделяются на преступленияи проступки. Преступления -виновно совершённые общественно опасныедеяния и запрещённые уголовным закономпод угрозой наказания.

Противоправныепроступки имеютменьшую степень общественной опасностии подразделяются в зависимости отобъектов правонарушений и порядкапривлечения к юридической ответственностина гражданско-правовые, административныеи дисциплинарные правонарушения:

- Гражданско-правовые правонарушения (деликты) совершаются в сфере гражданских правоотношений и выражаются в неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств, причинении вреда и т.п.

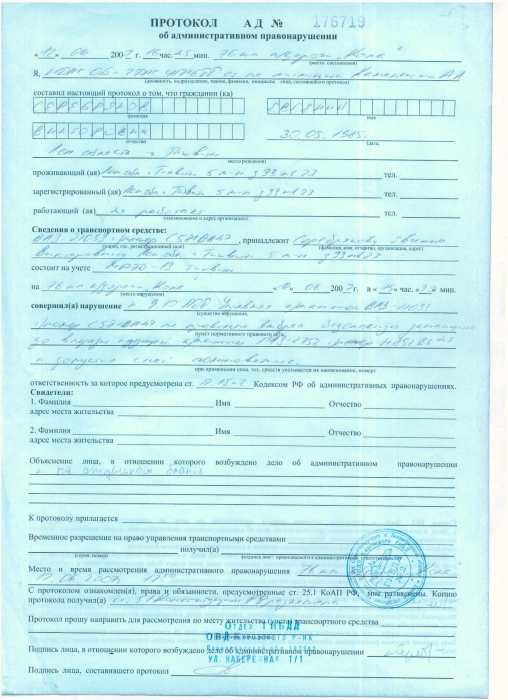

- Административные правонарушения посягают в основном на порядок государственного управления и общественный порядок.

- Дисциплинарные правонарушения – противоправные нарушения трудовой, служебной, учебной, воинской и иной дисциплины.

Юридическаяответственность —применение мер государственногопринуждения по отношению к правонарушителю.За свои деяния человек отвечает передзаконом и судом (этим юридическаяответственность отличается от моральной,где основным мерилом оценки поведенияявляются стыд и совесть человека).

Видыответственности и меры наказания зависятот характера правонарушения. Различаютответственность:

- уголовную – наступает исключительно за преступления. Только суд может привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголовного наказания — лишение свободы, смертная казнь и т.д.;

- административную – наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой ответственности служат административные взыскания, среди которых — предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток;

- гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда. мера ответственности — возмещение убытков;

- дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.

Мерыпредупредительного воздействия можноподразделить на меры, применяемые вцелях предупреждения возможныхправонарушений (проверка документов,удостоверяющих личность, досмотр багажа,груза, административный надзор залицами, освобожденными из мест лишениясвободы, и др.), Принуждение проявляетсяв том, что оно осуществляется без согласиялиц, обязанных подчиниться предписаннымдействиям либо воздержаться от каких-либодействий, и, кроме того, в том, что ониограничивают права людей, хотя иприменяются уполномоченными на тоорганами и должностными лицами.

Мерыпресечения преследуютцель прекратить противоправные деянияи не допустить новых. Они должны бытьоперативными и осуществляться в интересахобщества, государства или в интересахсамого потенциального правонарушителя(помещение в медицинский вытрезвитель,в психиатрическую больницу, применениеогнестрельного оружия и др.).

Иногдамеры пресечения нарушают физическуюнеприкосновенность граждан, как этоимеет место при использовании служебныхсобак, технических средств (дубинок,газов, водяной струи, наручников и т.п.). Меры пресечения отличаются большимразнообразием.

Правовосстановительныемеры применяютсяза проступки, обладающие минимальнойстепенью общественной опасности, илиза деяния, представляющие собой лишьнекоторую «правовую аномалию»,незначительное отклонение от нормальногоправопорядка, не приобретшие характерправонарушения.

Меры защиты заключаютсяв том, что лицо принуждается к исполнениюлежащей на нем обязанности, которую оноранее должно было исполнить, но покаким-либо причинам не исполнило

- Преступление совершается со злым умыслом, продуманно и подготовленно, а потому более опасно. Проступок – как правило, действие неосознанное, спонтанное.

- Преступление непременно повлечет за собой наказание по Уголовному кодексу и судимость. За проступок устанавливается ответственность по Трудовому, Административному, Семейному, Гражданскому, кодексам и различным подзаконным нормативным актам.

Считается, что к преступлению ведет всякий проступок, оставшийся безнаказанным. Чтобы вам не приходилось искать разницу между этими понятиями и гадать, что за наказание последует за деянием, будьте законопослушным гражданином, соблюдайте общественные нормы и правила.

В юридической терминологии достаточно много таких слов, смысл которых простому человеку совершенно непонятен. Так, например, не каждый может объяснить, чем отличаются проступки от преступлений. И хотя подобные знания в повседневной жизни не обязательны, для общего развития данная информация лишней не будет, тем более что она непосредственно касается гражданско-правовых отношений между людьми в современном обществе, прописанных в Конституции, а также в Трудовом, Налоговом и Гражданском кодексах.

Как уже можно было догадаться, именно о том, чем преступление отличается от проступка, а также об определении данных терминов, и пойдет речь ниже.

Итак, дав определения данным типам нарушения, можно подвести черту и определить, чем отличаются проступки от преступлений. К основным различия можно отнести сферу, в которой происходят нарушения прав одних лиц другими в обществе. Так, менее социально опасные проступки могут совершаться в семейной, культурной, трудовой, хозяйственной, административной и производственной областях, в то время как более серьезные нарушения, относящиеся к преступлениям, определяются Уголовным кодексом.

Также различие состоит в том, что наказание за проступки и преступления, равно как и социальная опасность, отличаются в корне. Так, за преступление полагается наказание, в то время как за проступок – взыскание.

Таким образом, чтобы ответить на вопрос о том, чем преступление отличается от проступка, укажите 3 признака:

- Объект, совершающий преступление (простой гражданин или криминальный субъект).

- Сфера, в которой происходит правонарушение (уголовно-правовая или в прочих областях).

- Тип наказания за последствия правонарушения (наказание или взыскание).

Сходства в основном заключаются в том, что и за преступление, и за проступок обязательно предусматривается своя особая мера наказания. При этом если нарушений было несколько либо сразу, либо они были совершены одно за другим и оставались безнаказанными, а впоследствии вина была доказана, может быть присуждено наказание по совокупности.

Юридическая ответственность — применение мер государственного принуждения по отношению к правонарушителю.

За свои деяния человек отвечает перед законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от моральной, где основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть человека).

административную — наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой ответственности служат административные взыскания, среди которых — предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток;

Меры предупредительного воздействия можно подразделить на меры, применяемые в целях предупреждения возможных правонарушений (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр багажа, груза, административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и др.), Принуждение проявляется в том, что оно осуществляется без согласия лиц, обязанных подчиниться предписанным действиям либо воздержаться от каких-либо действий, и, кроме того, в том, что они ограничивают права людей, хотя и применяются уполномоченными на то органами и должностными лицами.

Также различие состоит в том, что наказание за проступки и преступления, равно как и социальная опасность, отличаются в корне. Так, за преступление полагается наказание, в то время как за проступок — взыскание.

- Объект, совершающий преступление (простой гражданин или криминальный субъект).

- Сфера, в которой происходит правонарушение (уголовно-правовая или в прочих областях).

- Тип наказания за последствия правонарушения (наказание или взыскание).

- Уголовные;

- Дисциплинарные;

- Административные взыскания.

Один из сложнейших вопросов права: чем преступление отличается от проступка? Для полноценного точного ответа необходимо проанализировать законодательство. Четкое понимание отличий между этими двумя категориями поможет избежать серьезных жизненных неприятностей. Подобное знание принесет пользу каждому, вне зависимости от того, насколько хорошо человек разбирается в тонкостях современного законодательства и юридической науки.

Любой человек может совершить самые разные правонарушения. Чтобы осознать возможную ответственность за незаконные деяния, нужно понимать разграничение преступления и проступка. В зависимости от типа деяния уровень санкций, применяемый к нарушителю, будет разным. Ниже подробно рассмотрены все аспекты, отличающие названые виды правонарушений.

В отечественной правовой системе предусмотрены три основных разновидности карательных санкций. К ним относятся:

Степень общественной опасности

Степень общественной опасности является главным критерием при разграничении правонарушения и преступления. Эта граница достаточно условная и подвижная. Одно и то же действие может быть классифицировано и как правонарушение, и как преступление. Чем больший вред был нанесен объекту посягательства, тем больше вероятности рассмотрения данного проступка при помощи Уголовного кодекса.

Степень общественной опасности является главным критерием при разграничении правонарушения и преступления. Эта граница достаточно условная и подвижная. Одно и то же действие может быть классифицировано и как правонарушение, и как преступление. Чем больший вред был нанесен объекту посягательства, тем больше вероятности рассмотрения данного проступка при помощи Уголовного кодекса.

Одним из признаков того, чем отличаются проступки от преступлений, служит уровень вреда, возникшего от их совершения. Значительность ущерба указывает на степень опасности правонарушения. Проступок не наносит критического вреда жизни, государственным интересам, здоровью людей. Преступление же, наоборот, это делает.

За любой проступок всегда должно назначаться соответствующее наказание. Это утверждение стало основополагающим для современной системы правосудия. Наказания назначаются именно с учетом того, насколько опасно правонарушение. Оно всегда будет соразмерным. Чем отличаются проступки от преступлений? за совершенное деяние. За прогул не придется всю жизнь провести за решеткой, а от убийства не откупишься обычным штрафом.

Разница между преступлением и проступком

Одна из основных целей правоохранительной деятельности – неотвратимость наказания. Но в этой борьбе за справедливость главное не дойти до маразма и не скатиться к методам «славного» прошлого. Разделение противоправного поведения на преступления и проступки – это важнейшая часть современного законодательства.

Это позволяет адекватно оценить опасность содеянного и назначить пропорциональное наказание.

Преступление – это нарушение закона, состав которого обозначен в уголовном кодексе. Это общественно опасное деяние, которое существенно нарушает права личности, государства или общества.

Оно должно расследоваться в соответствующем порядке, который определён уголовно-процессуальным кодексом, а виновные лица – привлекаться к адекватной ответственности.

Проступок – это малозначительное деяние, нарушение административного, трудового или гражданского законодательства. Ответственность за такое действие или бездействие значительно меньше, как и сроки привлечения к ней. Правила уголовного преследования закреплены в различных нормативных правовых актах, в том числе гражданском, административном, трудовом кодексе.

Итак, и проступок, и преступление – это общественно опасные деяния, которые совершаются дееспособными людьми.

Однако отличаются как лица, подлежащие привлечению к ответственности, так и степень общественной опасности. Если мы говорим о преступлении, то оно должно существенно нарушать права и законные интересы физических и юридических лиц, государства. Проступок в меньшей степени влияет на общество и по своей форме не создаёт большой криминальной угрозы.

Преступление может быть совершено только с умыслом, который выражается в связке «мотив-вина-цель».

Состав подлежит обязательному доказыванию органом уголовного преследования на всех стадиях процесса. Что касается проступков, то они могут совершаться и без вины.

В отдельных случаях (например, в гражданском праве) действует «презумпция виновности», и лицо вынуждено самостоятельно отстаивать свою правоту.

Одна из основных целей правоохранительной деятельности – неотвратимость наказания. Но в этой борьбе за справедливость главное не дойти до маразма и не скатиться к методам «славного» прошлого. Разделение противоправного поведения на преступления и проступки – это важнейшая часть современного законодательства. Это позволяет адекватно оценить опасность содеянного и назначить пропорциональное наказание.

Преступление

– это нарушение закона, состав которого обозначен в уголовном кодексе. Это общественно опасное деяние, которое существенно нарушает права личности, государства или общества. Оно должно расследоваться в соответствующем порядке, который определён уголовно-процессуальным кодексом, а виновные лица – привлекаться к адекватной ответственности.

Проступок

– это малозначительное деяние, нарушение административного, трудового или гражданского законодательства. Ответственность за такое действие или бездействие значительно меньше, как и сроки привлечения к ней. Правила уголовного преследования закреплены в различных нормативных правовых актах, в том числе гражданском, административном, трудовом кодексе.

Итак, и проступок, и преступление – это общественно опасные деяния, которые совершаются дееспособными людьми. Однако отличаются как лица, подлежащие привлечению к ответственности, так и степень общественной опасности. Если мы говорим о преступлении, то оно должно существенно нарушать права и законные интересы физических и юридических лиц, государства. Проступок в меньшей степени влияет на общество и по своей форме не создаёт большой криминальной угрозы.

Преступление может быть совершено только с умыслом, который выражается в связке «мотив-вина-цель». Состав подлежит обязательному доказыванию органом уголовного преследования на всех стадиях процесса. Что касается проступков, то они могут совершаться и без вины. В отдельных случаях (например, в гражданском праве) действует «презумпция виновности», и лицо вынуждено самостоятельно отстаивать свою правоту.

Любое преступление включает субъективную и объективную части. Их наличие обязательно для квалификации. Без наличия субъективной стороны состава преступление не может считаться таковым. Если же рассматривать разнообразие проступков, то существуют ситуации, которые позволяют привлечь к ответственности, руководствуясь лишь объективной частью нарушения.

Рассмотрим пример. В результате игры в мяч во дворе ребенок не специально разбивает окно чужой квартиры. Последствием такого действия является вред, нанесенный постороннему лицу. Возмещать его будут родители, так как у ребенка отсутствуют финансовые возможности самостоятельной выплаты ущерба. Таким образом, фактический нарушитель, то есть субъект совершенного проступка, никакого юридического наказания за разбитое окно не понес.

Наказание за преступление носит личный характер. Оно определяется уполномоченным на подобные действия судом индивидуально, в ходе изучения конкретного произошедшего случая. Ответственность за преступления нельзя передать кому-либо. За него каждый сам отбывает наказание. Никаких исключений для этого уголовное законодательство не предусматривает. Подобная разница составов представляет собой еще одну часть ответа на вопрос о том, чем отличаются проступки от преступлений.

Самые новые вопросы

Человеконенавистнические исследования над людьми в концентрационных лагерях германского фашизма вызвали принятие Нюрнбергского кодекса, содержащего правила экспериментов над людьми. В этом документе сказано, что подопытный человек. Необходимая оборона и крайняя необходимость: К сожалению, в России преступления совершаются повсеместно, и пока правоохранительные органы не могут обеспечить достаточную защиту своих граждан.

Именно поэтому в УК РФ г. Быстрая помощь студентам Представленная работа выполнена на тему: Работа выполнена на 77 листах с использованием 41 источников литературы. В работе рассмотрены вопросы: Приведены отличия преступлений от иных видов правонарушений.

В каждой из отраслей права имеется понятие своего отраслевого, специфического правонарушения – уголовного, административного, дисциплинарного, экологического и т. Эти понятия правонарушения и преступления имеют ряд общих черт и постоянно перекликаются друг с другом, но в то же время существует ряд критериев, разграничивающих эти понятия.

Наказуемость

Вред, который наносится преступлением или правонарушением, имеет негативное социальное воздействие, а значит следствием такого поступка должно быть наказание.

Только преступления предполагают уголовное наказание, назначенное решение суда, и как следствие – наличие судимости у субъекта.

При правонарушении меры воздействия не настолько жесткие. Это могут быть штрафы, общественные работы и даже арест, но все это не предполагает судимости.

Только преступления предполагают уголовное наказание, назначенное решение суда, и как следствие – наличие судимости у субъекта.

Выводы сайт

- Наивысшая степень общественной опасности является преступлением.

- Судимость наступает только при совершении преступления.

- Правонарушение регулируется Административным кодексом, а преступление – Уголовным.

Отличие преступления от иного правонарушения можно провести но характеру и степени общественной опасности, объекту преступного посягательства, месторасположению нормы права, органам и процедуре установления и доказывания противоправности деяния, характеру и длительности применяемых мер принуждения, органам, применяющим принудительные меры воздействия, правовым последствиям и т.д.

Таким образом, от гражданско-правовых деликтов, административных и прочих проступков преступления отличаются:

- 1) характером

общественной опасности: преступления посягают на более значимые интересы (блага, ценности), мотивация преступника низменней; - 2) степенью

общественной опасности: причиненный преступлением вред более значителен, способы совершения деяния более дерзкие. Признак «общественная опасность» закреплен только в уголовном законодательстве – в определении понятия преступление

(см. ч. 1 ст. 14 УК РФ). Законодательное определение понятия административное правонарушение

(см. ст. 2.1 КоАП РФ) такой признак не содержит, равно как и определения понятий гражданско-правовой деликт

, дисциплинарный проступок

, используемые в правоприменении; - 3) объектом

посягательства: общий объект преступного посягательства шире, включает в себя общественные отношения, отраженные в различных отраслях права; - 4) месторасположением”,

норма, предусматривающая ответственность за преступление, закреплена в Уголовном кодексе, а не в Гражданском, Трудовом или Кодексе об административных правонарушениях, не в дисциплинарных уставах, положениях и т.д.; - 5) органами

и процедурой

установления и доказывания противоправности деяния (по факту совершения преступления – см. УПК РФ); - 6) органами

, применяющими принудительные меры воздействия (в связи с совершением преступления – суд, администрация исправительного учреждения, уголовно-исполнительная инспекция и т.д.); - 7) характером и длительностью применяемых мер принуждения

(только за совершение преступления могут быть применены длительное, вплоть до пожизненного, лишение свободы или смертная казнь); - правовыми последствиями

наказания (с вынесением обвинительного приговора суда в связи с совершенным преступлением возникает состояние судимости лица, которое сохраняется вплоть до ее погашения или снятия – см. ст. 86 УК РФ).

Наконец, преступление поглощает правонарушение.

По мнению некоторых авторов, всякое преступление аморально, безнравственно, но не всякий аморальный, безнравственный поступок является преступлением . Спора нет, не каждое правонарушение является преступлением. Однако положение об аморальности, безнравственности всех преступлений не может быть воспринято однозначно, особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных по неосторожности, из чувства сострадания, по иным – иротосоци- альным – мотивам.

Думается, что поведение, соответствующее правилам морали, должно быть связано с внутренними убеждениями человека, осуществляющего данное поведение, его представлениями о добре и зле. Более того, что морально для одного, может быть аморально для другого человека. Уголовный закон в первую очередь является выразителем незыблемости государственной власти, существующего общественного строя, общественных отношений.

Иногда тяжкие и даже особо тяжкие преступления против этих отношений совершаются исходя из высокоморальной идеи, из высоконравственных принципов. Примеров тому множество. Вспомним одержимых идеей всеобщей справедливости, равенства и братства революционеров, совершавших преступления против государственной власти.

А стремление к изменению установленных в обществе отношений, религиозных устоев Иисусом? Если государственная власть осознает необходимость изменения общественных отношений, отмены (изменения) несправедливой уголовно-правовой нормы, то это становится благом для всех и выливается в процесс декриминализации, депенализации.

Таким образом, не каждое общественно опасное деяние, отраженное в уголовном законе, исходит из безнравственности, движимо аморальными мотивами. Однако за каждое такое деяние предусмотрено уголовное наказание.

Сущность преступления

состоит в причинении вреда общественным отношениям.

Отдельного обсуждения заслуживает предложение о выделении из числа преступлений уголовно-правовых проступков.

Одни авторы полагали, что деяние, содержащее признаки преступления, не представляющее большой общественной опасности, есть уголовный проступок 1 . По мнению других – в тех случаях, когда лицо может быть исправлено и перевоспитано без применения уголовного наказания, деяние становится не преступлением, а уголовным проступком .

Предлагалось все преступления, за совершение которых предусмотрены наказания, не связанные с лишением свободы, выделить в отдельную группу – в самостоятельный кодекс уголовных проступков . Однако были и противники расчленения круга преступных деяний на преступления и проступки . Между тем деление уголовно-противоправных деяний на преступления и проступки и (или) нарушения наблюдалось в уголовном законодательстве царской России (см.: ст.

1,2 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; ст. 1 [разъяснение смысла закона и условий его применения] Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.; ст. 3 Уголовного уложения 1903 г.). Такое законодательное разделение уголовнопротивоправных деяний получило закрепление и в зарубежном законодательстве . Современное российское уголовное законодательство положения, отграничивающие преступление от иного правонарушения, содержит в ч. 2 ст. 14 УК РФ.

- См.: Карпец И. И. Уголовное право и этика. М. : Юрид. лит., 1985. С. 91 ; Кузнецова II. Ф. Уголовное право и мораль. М. : МГУ, 1967. С. 50 ; Курс советского уголовного права: в 6 т. Т. 2. С. 28(Л. Л. Пионтковский) ; Дурманов Н. Д. Понятие преступления. С. 227 и след.

Если человек нарушает запреты, регулируемые правом, его поведение может быть отнесено к любой из форм правонарушений: преступлению или проступку. Это зависит оттого, каким образом регулируются общественные отношения в данной области права.

Общие признаки, которыми обладают все правонарушения – их противоправность и опасность для общества. Они же становятся критериями, по которым разграничивают деяния и относят их либо к преступлению, либо к проступку

Характеризуя их, уголовное право учитывает признаки как объективные, так и субъективные. Да и другим отраслям права их также приходится учитывать, когда требуется получить максимально четкий ответ на вопрос, как свершенное деяние должно быть классифицировано.

Прежде всего, преступления отличает степень их опасности

. Всякое нарушение – это посягательство на отношения в обществе, охраняемые законом, значит, в нем заложена некоторая общественная опасность. Достаточно высокая ее степень как раз и отличает преступление от прочих правонарушений, а определяют ее самые разные обстоятельства.

Предусматривает преступления только уголовный закон, а последствиями его становятся судимость и уголовное наказание, назначаемые судом.

Преступление можно также различать по характеру последствий

, которые наступают после того, как деяние совершено. Составом преступления становится, к примеру, причинение тяжелого вреда здоровью в результате выявленных нарушений в охране труда.

Деяние оценивается как преступление по мотивам его совершения и целям

. Например, сделки с недвижимостью, которые незаконны заведомо, потому что заключены должностными лицами, заинтересованными в этом с корыстной целью, – преступление. В любом ином случае – это дисциплинарный проступок.

Любые разграничения проводятся проще при наличии закона, четко указывающего, возможно ли относить свершенное деяние правонарушениям, либо это все же преступление. А его объектами становятся человеческая жизнь, государственная безопасность. Перечень таких объектов гораздо шире и конкретнее. Сегодня он включает:

- Любую собственность.

- Личные интересы.

- Мир и безопасность.

- Окружающую среду.

- Конституционный строй и др.

Возраст наступления ответственности

В вопросах наказания многое зависит от личности совершившего правонарушение лица. Если оно не в состоянии понять последствия своих действий, то применение суровых мер только навредит его психике, а это бессмысленно с учетом принципа гуманности правосудия, законодательно закрепленного в большинстве стран современного мира.

Осознание вины за какие-либо нарушения приходит к каждому человеку с возрастом. Маленькие дети не воспримут правильно тюремного заключения и не смогут выполнить, например, исправительные работы. Исходя из подобных психологических особенностей большинства людей, возраст является одним из определяющих факторов при выборе карательных мер.

Административной ответственности подвержены лишь субъекты старше 16 лет. За дисциплинарные и гражданские нарушения разрешено привлекать с 18. Справедливы ли эти рамки? Правильно ли определен возраст осознания ответственности, учитывая современные психологические условия развития молодежи? Подобные проблемы беспокоят юристов разных стран. Сложно сказать, к чему приведут эти рассуждения, но сейчас возраст субъекта остается важнейшим отличием проступка от преступления.

За преступление подросток может быть судим при достижении 16 лет, но в некоторых случаях допускается привлечение к ответственности и с 14.

Административная ответственность наступает с 16 лет. До этого за правонарушение ребенка ответственны его родители.

Юридическая

ответственность —

применение мер государственного

принуждения по отношению к правонарушителю.

За свои деяния человек отвечает перед

законом и судом (этим юридическая

ответственность отличается от моральной,

где основным мерилом оценки поведения

являются стыд и совесть человека).

Виды

ответственности и меры наказания зависят

от характера правонарушения. Различают

ответственность:

-

уголовную

– наступает

исключительно за преступления. Только

суд может привлечь к уголовной

ответственности и определить ее меру.

Меры уголовного наказания — лишение

свободы, смертная казнь и т.д.; -

административную

– наступает

за проступки, нарушающие общественный

порядок или совершенные в сфере

государственного управления. Мерой

ответственности служат административные

взыскания, среди которых — предупреждение,

штраф, исправительные работы,

административный арест до 15 суток; -

гражданскую —

наступает за нарушение имущественных

прав — неисполнение договорных

обязательств, причинение имущественного

вреда. Главная мера ответственности —

возмещение убытков; -

дисциплинарную —

наступает за нарушение трудовой,

учебной, воинской, служебной дисциплины.

Меры воздействия на правонарушителя

— замечание, выговор, увольнение,

исключение из учебного заведения.

Меры

предупредительного воздействия можно

подразделить на меры, применяемые в

целях предупреждения возможных

правонарушений (проверка документов,

удостоверяющих личность, досмотр багажа,

груза, административный надзор за

лицами, освобожденными из мест лишения

свободы, и др.), Принуждение проявляется

в том, что оно осуществляется без согласия

лиц, обязанных подчиниться предписанным

действиям либо воздержаться от каких-либо

действий, и, кроме того, в том, что они

ограничивают права людей, хотя и

применяются уполномоченными на то

органами и должностными лицами.

Меры

пресечения преследуют

цель прекратить противоправные деяния

и не допустить новых. Они должны быть

оперативными и осуществляться в интересах

общества, государства или в интересах

самого потенциального правонарушителя

(помещение в медицинский вытрезвитель,

в психиатрическую больницу, применение

огнестрельного оружия и др.).

Иногда

меры пресечения нарушают физическую

неприкосновенность граждан, как это

имеет место при использовании служебных

собак, технических средств (дубинок,

газов, водяной струи, наручников и т.

п.). Меры пресечения отличаются большим

разнообразием. Правовосстановительные

меры применяются

за проступки, обладающие минимальной

степенью общественной опасности, или

за деяния, представляющие собой лишь

некоторую «правовую аномалию»,

незначительное отклонение от нормального

правопорядка, не приобретшие характер

правонарушения.

Чем отличаются проступки от преступлений? Виды правонарушений: преступления и проступки

Несмотря на общность некоторых рассмотренных признаков, правонарушения весьма разнообразны. Это предопределяется различным содержанием общественных отношений, подвергающихся посягательству со стороны правонарушителей, многообразием субъектов, характером мотивов и целей их поведения, особенностями жизненных ситуаций и т.д. Такая широкая палитра актов противоправного поведения позволяет классифицировать их по самым различным основаниям.

Отграничение административных проступков от иных правонарушений является одной из первоочередных и весьма важных задач органа (должностного лица), применяющего нормы законодательства.

Преступление в отличие от административного проступка обладает более высокой степенью общественной опасности, которая определяется объектом посягательства, характером деяния, способом его совершения, наступившими последствиями (размером ущерба), мотивом, целью, формой вины, юридическими признаками лица, совершившего правонарушение, и др.

Если кому-то даже после прочтения данной информации все еще непонятно, чем отличаются проступки от преступлений, приведите примеры из повседневной жизни – и тогда картина станет более ясной.

Вот довольно банальный случай: продажа спиртного после десяти вечера запрещена по закону, однако даже в Москве можно найти такой киоск или магазинчик, где все же приобрести алкоголь в темное время суток можно. Как расценивать действия продавца, который игнорирует закон и отпускает горячительные напитки?

Это преступление или все же проступок? Обратимся к кодексам РФ. Согласно КоАП РФ, а именно ст. 14.2, где говорится о незаконной продаже и свободной реализации запрещенных или ограниченных товаров, за такое деяние предусмотрен штраф в сумме от полутора до двух тысяч рублей с конфискацией продаваемых товаров, а значит, данное правонарушение является проступком.

Второй пример – убийство другого человека (неважно, умышленно или случайно, по факту имеем убитого и виноватого). Согласно Уголовному кодексу РФ, данное действие является преступлением, а вот наказание за него уже определяется ходом событий.

Рассматривая различные ситуации, проще понять грань, как и чем отличаются проступки от преступлений. Примеры, случаи из жизни и сопоставление их на основе законодательства позволят в дальнейшем безошибочно определять класс правонарушений. И хотя подобные практические навыки не нужны простому обывателю, тем, кто работает в области юриспруденции, данное умение не будет лишним.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ).

Признаки преступления:

- Общественная опасность – это способность деяния причинить вред охраняемым интересам. Характер общественной опасности определяется направленностью деяния против того или иного объекта, размером ущерба, причиненного преступлением, формой вины, при которой совершается деяние и в конечном счете выражается в санкции УК РФ.

- Противоправность – это юридическое выражение общественной опасности в уголовном законе (запрещенность деяния под страхом уголовного наказания).

- Виновность – психическое отношение к совершаемому им деянию, его общественной опасности и вредным последствиям. Виновность характеризует внутреннее отношение человека к совершаемому им преступлению, являясь проявлением его сознания и воли.

- Уголовная наказуемость – наказуемость деяния по одной из статей УК РФ.

При отсутствии вышеназванных признаков деяние не может быть признано преступлением.

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления (ч. 1 ст. 15 УК РФ).

- Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет .

- Преступлениями средней тяжести признаются деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы.

- Тяжкими преступлениями признаются умышленные , за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

- Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Теория государства и права предлагает классифицировать правонарушения в зависимости от их характера и опасности для общественных отношений, а также от характера применяемых за их совершение санкций на преступления и проступки. Проступки характеризуются меньшей по сравнению с преступлениями степенью общественной опасности и влекут за собой применение не уголовно-правовых санкций, а мер , дисциплинарного или гражданско-правового воздействия.

Если кому-то даже после прочтения данной информации все еще непонятно, чем отличаются проступки от преступлений, приведите примеры из повседневной жизни — и тогда картина станет более ясной.

Чем отличается проступок от преступления, какие общие черты и различия они имеют? На сегодняшний день преобладающее большинство сознательных граждан Украины не всегда знают о своих правах, прописанных в Конституции. Так же далеко не все украинцы слышали об основных законах и понятиях Уголовного, Гражданского, Трудового или Налогового кодексов, под действие которых попадают ежедневно.

Квалифицированный киевский уголовный адвокат Дунь Виталий Валерьевич предоставляет жителям всей Украины бесплатные юридические консультации в режиме «онлайн».

Сегодня в интервью ведущий адвокат столицы расскажет о том, какие общие черты и различия имеют проступок и преступление, и подробнее остановится на вопросе «Чем отличается проступок от преступления»

.

Проступками принято считать виды правонарушений, которые имеют меньшую общественную опасность по сравнению с преступлением. Проступки классифицируют как публичный, административный, дисциплинарный и процессуальный. Эти действия посягают на установленные законами общественные отношения, но уголовной ответственности за собой не влекут.

Наказанием за проступок может быть исключительно взыскание, потому этот вид правонарушения существенно отличается от преступления, наказанием за которое может послужить не только штраф, но и лишение свободы на длительный срок.

Правонарушение — это виновное действие или бездействие, противоправное деяние, которое нарушает правовые нормы, совершённое дееспособным лицом и за которое предусмотрена соответствующая ответственность.

В свою очередь правонарушение можно разделить на проступок и преступление.

Где проступок — это менее общественно опасное деяние чем преступление, например административный проступок, за который предусмотрена административная ответственность или дисциплинарный проступок за который предусмотрена дисциплинарная ответственность. Преступление — это правонарушение за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность.

Напомню, что правонарушение — это виновное, противоправное деяние, которое носит значительный ущерб и за которое следует санкция, проще говоря наказание. Проступок же это так же деяние, за которое если и следует наказание, то оно не такое значительное.

В этой значительности совершенного деяния и есть отличие.

Закон 25 мая 2014

Один из сложнейших вопросов права: чем преступление отличается от проступка? Для полноценного точного ответа необходимо проанализировать законодательство.

Четкое понимание отличий между этими двумя категориями поможет избежать серьезных жизненных неприятностей.

Подобное знание принесет пользу каждому, вне зависимости от того, насколько хорошо человек разбирается в тонкостях современного законодательства и юридической науки.

Для правильного понимания различий между терминами необходимо уяснить их сущность. Проступок – деяние, нарушающее установленные трудовым, административным или гражданским законодательством нормы.

Определение этого всем известного юридического термина звучит весьма просто. Преступлением называется деяние, состав которого четко прописан в Уголовном кодексе. Нарушения, описанные в других источниках, к рассматриваемому термину не относятся. Именно Уголовный кодекс позволяет определить, человек совершил проступок или преступление.

Преступление: определение

Что собой представляет преступление? Понятие данного слова, несомненно, есть у каждого, и ассоциируется оно с чем-то плохим и, естественно, наказуемым. Данному явлению можно дать следующее определение: преступление – противоправное, виновное, общественно опасное деяние, которое посягает на правомерные отношения в обществе и охраняется законом, в частности Уголовным кодексом. Данное деяние всегда наносит вред охраняемым Законом интересам государства, общества и каждой личности отдельно.

Уже в определении самого термина видно, чем отличаются проступки от преступлений. Проступками называют такие правонарушения, которые имеют минимальную общественную опасность по сравнению с преступлениями. Посягают они, в частности, на имущественные, управленческие и трудовые отношения, и не достигают общественной опасности в такой степени, как преступления.

Классификация проступков

Основная особенность проступков в том, что совершаются они не преступниками, а самыми обычными гражданами, независимо от состоятельности статуса и прочих отличий, и не относятся к уголовно-правовой сфере.

В зависимости от того, в какой сфере совершаются проступки, их делят на следующие категории:

- Административные.

- Дисциплинарные.

- Гражданские.

- Процессуальные.

- Материальные.

- легкая тяжесть;

- средняя тяжесть;

- тяжкие преступления.

Наказания за преступления и проступки

Для преступления по совокупности и с отягчающими обстоятельствами максимально возможное наказание – это пожизненное заключение под стражу. С проступками дело обстоит несколько сложнее, и нельзя указать максимальную сумму взыскания, так как ее исчисляют, исходя из обстоятельств дела. Однако нужно сказать, что и за проступок может быть назначен арест с целью изоляции от общества на определенный период, в который нарушитель должен переосмыслить свое поведение.

Понятие административного проступка

Довольно часто в повседневной жизни граждане совершают именно административные проступки. К примеру, безобидно выкуренная сигарета на остановке или же более тяжкое – распитие спиртных напитков где-то в парке или возле детской площадки, а также громко играющая музыка в спальном районе после положенного времени тишины, нарушение общественного порядка (например, скандал в маршрутке) и так далее.

Все эти действия являются правонарушениями или проступками, наказание за которые определяются в административном кодексе РФ, где все они классифицированы и разделены по категориям. Так, например, существуют проступки, посягающие на права граждан, на их здоровье, общественную нравственность, охрану окружающей среды.

Вчитавшись в одни только названия, можно сразу понять, чем преступление отличается от административного проступка, ведь посягательство на права граждан, описываемые Административным кодексом РФ, в корне отличаются от Уголовного кодекса, где четко прописано, что ответственность уголовного характера наступает при совершении лицом действия, относящегося к преступлениям.

Гражданское

право

–это совокупность правовых норм,

регулирующих товарно-денежные и иные

основанные на равенстве участников

имущественные отношения, а в случаях,

предусмотренных законодательством,

также личные неимущественные отношения,

как связанные, так и не связанные с

имущественными.

Принцыпы

ГП.

1)

неприкосновенность и усиленная охрана

всех форм собственности;

2) недопустимость произвольного

вмешательства в частные дела;

3) дозволительная направленность

гражданско-правового регулирования;

4) равенство правового режима для всех

субъектов гражданского права;

5) свобода договора и обеспечение

договорной дисциплины;

6)

свободное перемещение товаров, услуг

и финансовых средств на всей территории

Российской Федерации.

Брак

– это союз мужчины и женщины,

зарегистрированный при соблюдении

определенных условий в органах записи

актов гражданского состояния и порождающий

взаимные личные неимущественные и

имущественные права и обязанности.

Орган

государства

– это элемент механизма государства,

создаваемый в установленном законом

порядке, обладающий установленной

законом структурой и наделенные

определенной компетенцией. Государственный

орган (ГО) – основная ячейка механизма

государства, обладающая определенными

специфическими признаками:

-

1.

Государственный орган является

самостоятельным элементом механизма

государства; -

2.

Государственный орган наделен

государственно-властными полномочиями,

в т.ч. возможностью применения в случае

необходимости мер принуждения; -

3.

Государственный орган действуют от

имени государства и по его поручению; -

4.

Государственные органы образованы и

действуют на основе принятых государством

нормативно-правовых актов; -

5.

Выполняют свойственные только им задачи

и функции, используя для этого

соответствующие формы и методы; -

6.

Состоят из государственных служащих

и соответствующих подразделений; -

7.

Имеют соответствующую материальную

базу; -

8.

В процессе реализации имущественных

прав выступают в качестве юридического

лица; -

9.

Осуществляют свою деятельность на

определенной территории.

1)

По порядку образования:

-

–

органы, избираемые непосредственно

народом; -

–

органы, формируемые другими государственными

органами.

2)

По способу принятия решений:

-

–

коллегиальные (Федеральное собрание

РФ, Правительство РФ, Верховный Суд

РФ); -

–

единоличные представлены одним лицом

(Президент РФ, Ген. прокурор РФ).

3)

По характеру компетенции:

-

–

органы общей компетенции – круг вопросов,

по которым принимаются властные решения,

охватывает многие сферы общественной

жизни (экономику, культуру, здравоохранение,

охрану правопорядка и др.); -

–

специальной компетенции – специализируется

на выполнении какой-то одной функции

(министерство финансов, министерство

юстиции).

4)

По принципу разделения властей:

-

–

законодательные; -

–

исполнительные; -

–

судебные.

5)

По иерархии:

-

–

высшие – распространяют свои полномочия

на территорию всего государства; -

–

местные – функционируют в

административно-территориальных

единицах и их полномочия распространяются

только на эти регионы.

6)

По правовым формам деятельности:

-

–

правотворческие; -

–

правоприменительные; -

–

правоохранительные.

7)

По срокам полномочий:

-

–

постоянные; -

–

временные – создаются в чрезвычайных

условиях или для осуществления каких-либо

крупномасштабных задач, имеющих

общегосударственное значение.

1Правовое

государство —

форма организации политической

власти в

стране, основанная на верховенстве

законности, прав и свобод человека

и гражданина.

право

– это система

установленных или санкционированных

государством, общеобязательных,

формально-определенных норм общего

характера, обеспеченных государственной

защитой.

Нормативность.

система норм, то есть не конкретных

указаний – кому, что и как делать, а

наиболее общих, типичных моделей

поведения. Именно поэтому правовые

нормы часто называют образцами, эталонами,

критериями, масштабом правомерного

поведения, в соответствии с которыми

строится поведение каждого лица,

попавшего в нормативно регламентированную

ситуацию. Нормативность права обусловлена

типичностью, однородностью, массовостью,

повторяемостью отдельных социальных

ситуаций, явлений, взаимодействий.

Общеобязательность.

Все субъекты без исключения должны

выполнять правовые требования. Право

носит всеобщий характер, распространяя

свое действие на всю территорию страны,

на все ее население. При этом правовые

нормы обязательны для всех, в том числе

и для государства. Иногда нормы права

регулируют узкий, ограниченный круг

общественных отношений или субъектов,

действуют строго определенный период

времени.

Формализованность. Для

права характерна документальная фиксация

правовых норм в определенных источниках,

принятых по установленной процедуре.

Правые нормы официально закрепляются

в законах, указах, постановлениях и

других юридических формах, содержащих

обязательные реквизиты (наименование,

нумерация, дата, подпись уполномоченного

лица и т.п.).

Определенность. Правовые

нормы отличает особый юридический язык,

особая юридическая техника. Речь прежде

всего идет о четкости, ясности,

недвусмысленности изложения нормативного

материала. Право должно точно фиксировать

требования, предъявляемые к поведению

людей, рамки и условия возможного,

должного и запрещенного поведения,

подробно расписывать возможные или

требуемые варианты правомерных поступков,

последствия их нарушения.

Гражданско-правовой

договор –

это соглашение между физическим лицом

(физическими лицами) и другим физическим

лицом (физическими лицами) или юридическим

лицом (юридическими лицами), либо между

юридическим лицом (юридическими лицами)

и другим юридическим лицом (юридическими

лицами), определяющее возникновение,

изменение или прекращение правоотношений.

По

содержанию гражданско-правовые договоры

делятся на:

-

Имущественные:

договоры, направленные на

передачу имущества(купля/продажа,

дарение, мена, поставка); -

договоры

о выполнении работ (договор

подряда); -

договоры

об оказании услуг(страхование,

перевозка, хранение).

Коротко о важном

Подытожив, можно теперь сказать, чем преступление отличается от проступка, кратко это звучит примерно так: преступление несет большую социальную опасность и наказывается согласно уголовному праву, а проступок влечет за собой взыскание и регулируется законами правовых отношений между гражданами.

Но при этом нужно понимать, что и социально неопасные правонарушения могут нести довольно-таки ощутимые наказания, в частности, штрафы. Причем суммы штрафов за тот или иной проступок могут быть довольно приличными. Также законодательством предусмотрены такие наказания за проступки, как исправительные работы.

Преступление и проступок: общие черты и различия

Говоря простым языком, проступок от преступления отличается масштабами. Зачастую, проступок не несет угрозы окружающим и не карается уголовным законодательством, в отличие от преступления. Преступление – это общественно опасное деяние, действие, которое нарушает закон и влечет за собой уголовную ответственность.

К общим признакам, которые объединяют эти два вида правонарушения, относится то, что за них в любом случае нужно нести ответственность: за проступок – дисциплинарную или административную, за преступление – уголовную.

Если за дисциплинарный проступок можно получить взыскание власти администрации предприятия, организации или учреждения, за административный проступок – взыскание органов государственного управления или суда, то по факту преступления всегда возбуждается уголовное дело.

Убийства, грабежи и прочие уголовные деяния приводят к более существенным по длительности наказаниям, чем нарушение любой другой отрасли закона. Некоторые преступления караются пожизненным заключением. Время, спустя которое ответственность за деяние уже не наступит, тоже зависит от вида правонарушения.

Для проступка срок давности составляет несколько месяцев. У он исчисляется годами. После его окончания виновное лицо не подлежит преследованию за совершенное правонарушение со стороны уполномоченных органов. Разница в таких сроках является еще одним показателем того, чем отличаются проступки от преступлений.